経済の大きな変化とスモール・ビジネス

塩沢由典

1. どんな仕事をして生きていくか2. 産業構成の長期変化

3. 第3次産業の動向と創造産業

4. スモール・ビジネスの可能性

佐々木先生の総論に続いて、3回の講義を受け持たせてもらいます。第1回は、産業構成の大きな変化とスモール・ビジネスの可能性、第2回目は地域おこしの考え方とそこにおけるスモール・ビジネスの役割、第3回目は、わたし自身が提唱している「扇町創造村」についてのお話です。 佐々木先生の講義が「創造都市論」の系譜と現在の動きを伝えるものであったのに対し、わたしの第1回目の講義は、経済の大きな流れの中で、なぜ創造産業という考えが必要となってきているのか、その背景を探るものとなります。

1.どんな仕事をして生きていくか

いまはNIETなどといって、職業をもつでもなく、教育や訓練を受けるでもない人が増えているようですが、人の世話にならずに生きていくには、収入を確保する必要があります。そのためには、よほどのお金持ち以外には、なんらかの職業をもたなければなりません。 現代社会には、じつにいろいろな仕事=職業があります。日本標準職業分類(1997年改定)をみますと、約450種類の職業が掲げられています。それでも、アニメ制作やマンガ家、声優などといういま人気の職業が載っているわけではありません。職業はどんどん変わり、官庁で統計作成用に作っている分類は常に古くなっている可能性が高いのです。 職業分類のほかに、標準産業分類があります。これは2002年3月に改定され、同年10月の調査から適用されています[第11回改定]。大分類に新しく「情報通信業」が立てられたことが一番大きな改定事項です。産業とは、「事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動」をいい、それらを事業所で生産されたり提供されたりする財貨やサービスに注目して分類します。大分類が19、中分類が97、小分類が420、細分類が1269などに分類されています。 標準商品分類というものもあって、こちらはもっと細かく、細分類で11,400、6桁分類では13,757の商品が掲載されています。ひとつの会社でも、多数の商品を生産・販売しているのが普通ですから、産業分類より商品分類がずっと多いというのは当然でしょう。ただし、これでも商品を特定するほど詳しいものではありません。あくまでも商品群を定めるものです。 産業分類は、職業分類とは別の意味で重要なものです。たとえば、あなたがある会社の「営業職」にあるとすれば、あなたの職業は「281営業・販売事務員」ということになります。しかし、営業の仕事なら、どんな商品でも扱えるかというと、そうではありません。共通の能力もあれば、商品ごとに異なる知識もありますし、顧客も違ってきます。どんな商品を売るどんな会社かということで、仕事の将来性や安定度が大きく違ってきます。 社会における産業構成は、常に変化しています。ある産業が今どんな状況にあり、今後どうなっていくかを推測することは、職業選択を考えとき、企業の戦略を考えるとき重要な視点を提供してくれます。2.産業構成の大きな変化

小分類、細分類で、その産業が今後どうなっていくか推測するためには、個々の産業の過去と現状をよく調べなければなにもいえません。しかし、大きな分類についてはかなりはっきりした長期の傾向があります。 産業分類で、もっとも大きな分類としてしばしば使われるのが、第1次・第2次・第3次という産業分類です。これは英語などではsector(セクター)といい、産業よりも大きな概念として捉えられています。大分類では、農業、林業、漁業が第1次産業に、鉱業、建設業、製造業が第2次産業に、それ以外が(分類不能の産業を除いて)すべて第3次産業に属すとされています。 産業3分類で有名なのは、ぺティ=クラークの法則です。ウィリアム・ぺティとコーリン・クラークの二人が発見した法則という意味でこう名づけられていますが、ぺティは17世紀の人、クラークは20世紀の人で時代がだいぶ違います。法則は、どの国でも経済の発展初期には第1次産業の人口比が高いが、経済が発展するにつれて第2次産業の人口比が増え、さらに発展すると今度は第3次産業が増大するというものです。| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1次産業 | 53.8 | 49.7 | 44.3 | 48.5 | 32.7 | 19.3 | 10.9 | 7.1 | 5.0 |

| 第2次産業 | 20.5 | 20.3 | 26.0 | 21.8 | 29.1 | 34.0 | 33.6 | 33.3 | 29.5 |

| 第3次産業 | 23.7 | 29.8 | 29.0 | 29.6 | 38.2 | 46.6 | 55.4 | 59.0 | 64.3 |

3.第3次産業の動向と創造産業

2000年の国勢調査結果によると、第3次産業の就業者数は、構成比率で61.8パーセントあります。内訳をみると、大きなものは卸売・小売業・飲食店の22.8パーセントとサービス業の24.8パーセントです。この二つで47.6パーセントとなります。働く人のほぼ半数が卸売・小売業・飲食店かサービス業で働いていることになります。 第3次産業が経済の主要構成部分であるという傾向は、先進国では一般的なものです。表はアメリカ合衆国とヨーロッパの3カ国の産業別就業人口の構成比を示したものです。ヨーロッパと日本、合衆国とで分類体系がことなりますが、比較可能な形に整理したものです。| 2002年 | 製造業 | 小売など | 金融など | 社会・個人サービスなど |

|---|---|---|---|---|

| ドイツ | 23.2 | 17.3 | 12.2 | 16.3 |

| イタリア | 22.6 | 19.9 | 10.7 | 10.5 |

| 日本 | 19.3 | a22.7 | 10.1 | 25.6 |

| イギリス | 15.6 | 19.5 | 16.0 | 16.3 |

| 合衆国 | 13.3 | 20.6 | 12.2 | 36.8 |

出所:総務省統計局『世界の統計』2005、12−3産業別就業者数より作成。

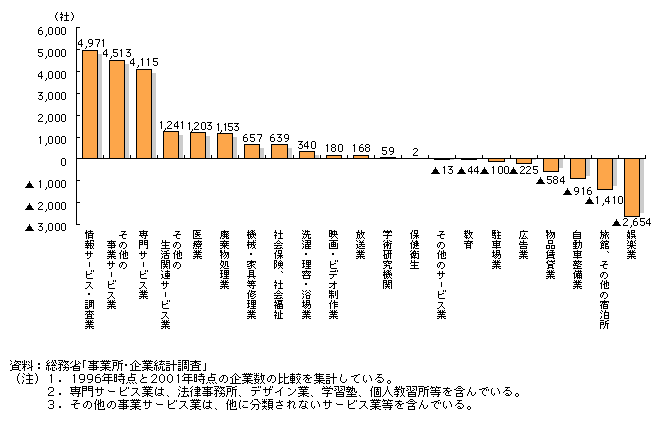

注:「小売など」:卸・小売、修理、ホテル・レストラン。「金融など」:金融仲介業、不動産業、物品賃貸業、事業サービス。「社会・個人サービスなど」:保健衛生、社会事業、その他の社会・個人サービス。a 日本の分類では、ホテル・レストランは「小売など」ではなく「社会・個人サービス」に含まれる。 上の「小売など」と「社会・個人サービスなど」を合わせると、イタリア30.4パーセント、ドイツ33.6パーセント、イギリス35.8パーセント、日本48.3パーセント、アメリカ合衆国57.4パーセントとなっています。卸・小売・ホテル・レストランなどは各国20パーセント前後、金融はイギリスを除いて10パーセント強ですが、保健衛生、社会事業、その他の社会・個人サービスで働く人口は、かなりの差があります。 わかる限りで各国の金融仲介業、不動産、物品賃貸業、事業サービス[対事業所サービス]の総計比率をみるとイギリスの16パーセントに並ぶのはオランダとオーストラリアの2カ国のみで、それ以外は先進国で10から12パーセント、途上国では2から5パーセントぐらいの間にあります。卸・小売、自動車家庭用品修理の比率には、あまり大きな差がありません。新国際分類体系で結果のある比較的大きな国22カ国のうち、14パーセントから18パーセントの間に15カ国が収まりました。18パーセントを超えたのは、ペルー、メキシコ、オーストラリア、アルゼンチンの4カ国、13パーセント以下だったのはルーマニア、フィンランド、エジプトの3カ国でした。 大分類では明確な傾向は掴みにくいのですが、ヨーロッパ系の先進国では保健衛生・社会事業が、アメリカと日本ではその他の社会・個人サービスが比較的高い比率となっています。 以上の観察などから、小売などの流通業の雇用吸収力は、もはやかなり限定されてきていると見てよいでしょう。ホテル・レストランなどは、国により大きな違いがあり、まだたまだ伸びる業種といえるかもしれません。 産業分類体系そのものが新しい事態に十分対応しきれていないという事情もあります。2002年改定の日本標準産業分類では、大分類として「H情報通信業」が新たに設けられました。出版と新聞は、これまで「印刷・印刷・同関連産業」として製造業に含められていました。これからは、放送や映画と同じく情報通信業のなかの「映像・音声・文字情報制作業」に含まれることになります。 大きな流れからいうと、ものの生産から、教育・医療・サービス・コンテンツなどがより大きな比重をもつ社会へと変化していくことになるでしょう。健康で楽しく文化的に暮らすための仕事が増えていくといってもよいでしょう。このような傾向は、図1からもうかがえます。図のなかの「娯楽業」は、映画館などの施設数が減少していることを意味しています。

図1 サービス業の事業数の増減

出所:経済産業省『中小企業白書2005年』第2部第2−1−15図

次第に豊かになるにつれて、モノに対する需要は次第に飽和しつつあり、生活時間をより健康で楽しいもの、充実したものにするためのさまざまなサービスが今後ますます増えてくると考えられます。 このような産業はすべて第3次産業に入りますが、第3次産業には、G電気・ガス・熱供給・水道業、I運輸業のように社会経済の経済基盤を支えるものが含まれています。N医療・福祉とR公務もここに含めてよいでしょう。これらは社会基盤産業です。 Hの情報通信業のうち、通信業は自分で情報を生み出すのではなく、情報交換の基盤を支えています。これに対し、J卸売・小売業、K金融・保険業、L不動産業は、広義の交換取引を主要な業務とする産業です。これらを流通媒介産業といっておきましょう。 これらに対し、M飲食店・宿泊業、O教育・学習支援業、Qサービス業などは、古代からあった産業でありながら、近年急速に比重を増加させている産業です。この中には、H情報通信業のうち、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業なども、その文化的性格からここに分類してもよいでしょう。これらをまとめて、知識産業あるいは時間充実産業と呼んでおきましょう。 第3次産業は、どれも大切なものですが、流通媒介産業にはあるていど飽和状況がみられます。社会基盤産業のうち、医療・福祉は、今後も増大していく部門と考えられます。今後、発展が期待されるのは第3次産業の中の第3分類、すなわち飲食店・宿泊業、教育・学習支援業とサービス業(および情報通信業の一部)でしょう。サービス業の中には、弁護士や会計士、デザイナー、著述業、芸術家、学術研究、研究開発など専門プロフェッショナルの仕事が含まれます。コック、理容・美容、エステ、フィットネス、旅行コンダクタなど直接人に接するサービスのプロもここに入ります。 これらの職業についている人たちを、リチャード・フロリダは創造階級と呼んでいます。彼の推定によると、アメリカ合衆国の場合、創造階級は1900年の290万人、10.0パーセントから1999年の3829万人、30.1パーセントに増大しているという。別の人たちは、上記の産業の核に創造活動があるとして、それらを創造産業と呼んでいます。これは産業分類上、厳密に定義されたものではありません。しかし、今後、おおいに注目すべき産業概念と考えられます。